下窺云霧隱神龍 ——大足唐宋石刻龍形象

寶頂山第29號毗盧道場。

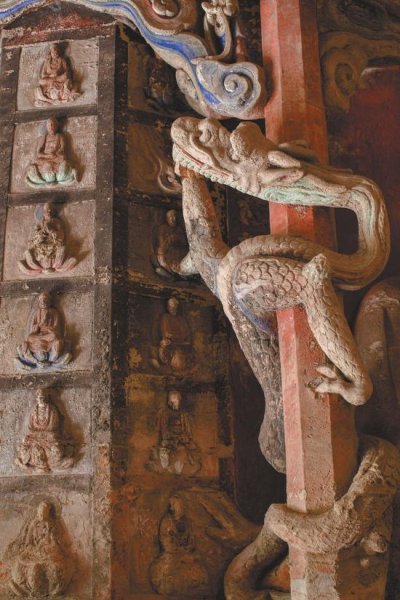

寶頂山第14號毗盧道場龍柱。

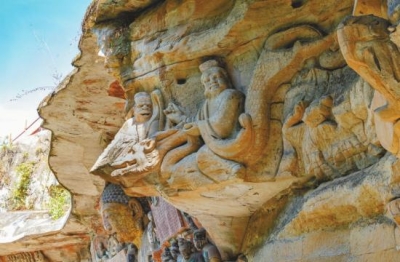

寶頂山第29號毗盧道場局部。

寶頂山第12號九龍浴太子。

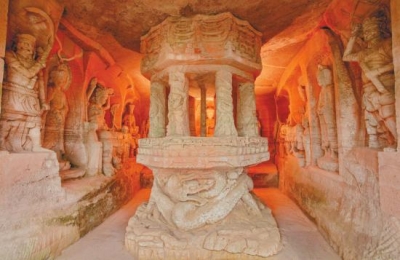

北山石刻第136號轉輪經藏窟(正面)。

寶頂山第16號云雷音圖中的雨師。

南山石刻三清古洞。

石門山十圣觀音洞正壁。

妙高山石窟第2號正壁主尊像。

□李小強

在唐宋時期的大足石刻中,有一個特殊的形象,一直作為匠師們喜好的題材,數百年一直延續不斷出現在造像題材之中。它,以其生動靈活的身姿,躍然于崖壁之上。它,就是中華文化的一個重要的象征——“龍”。

在石刻造像中,根據龕窟造像題材的需求,龍出現的場景,而有所不同。其中,較多出現在主尊造像下方的蓮花座下,如石門山第6號正壁主尊、妙高山第3號十六羅漢窟主尊等下方的蟠龍,龍頭位于正面,身體沿著底座盤旋。將龍頭雕刻在靠背椅的兩端,是另一種較為常見的表現形式,主要在造像主尊身后的背屏和靠背椅上,如在北山第12號毗盧佛背屏、多寶塔第52號佛像靠椅。在道教帝王一類題材造像的靠背椅上,椅背上基本都有龍頭形象,具有代表性的如南山第5號三清古洞內的帝王像,體現其身份和襯托出其威嚴,同時,在帝后級別的造像,也是如此,如石門山東岳夫婦龕中的淑明皇后、南山三清古洞中心柱龕內的元君等。還有作為手中擒拿的龍,如石門山第10號三皇洞天蓬元帥,三頭六臂,其中左側下方的手臂,緊握龍首上毛發,龍首的威猛和伸出的龍爪,倍增主尊天蓬元帥的神威。

在大足石刻乃至于諸多石窟藝術之中,南山第15號龍洞,則單獨雕刻一龍,此在國內都是殊為少見的。這個洞窟高3.46米,寬2.10米,深1.85米。在窟內正壁僅刻一龍,身曲四折,全長7.12米,龍頭向東,龍尾向西,頭微微向上昂,閉嘴瞪眼,虬須怒張,鱗甲森然。其右前爪托云,左前爪按山,后兩爪作跨蹬式,似正蓄勢待發,向上騰飛,細細觀賞,極具動感。南宋王象之編撰的《輿地紀勝》記載,“南山,在大足縣南五里,上有龍洞醮壇,旱禱輒應”。而且宋人還有題詩中,也分別提及南山龍雕刻的存在,如張宗彥詩寫道“下窺云霧隱神龍”,何格非題詩道“旱歲飛符起蟄龍”。可見,龍洞開鑿時間最遲在南宋時期,從中也可知雕刻此龍的目的主要是興云布雨。龍洞造像的藝術價值頗高。古人畫(刻)龍章法多樣,據宋黃休復《益州名畫錄》記載,在巴蜀地區繪龍的名家較多,如孔嵩于廣福院所畫之《龍》:“蜿蜒怪狀,不與常同,逼視遠視,勢欲躍躍,時人異之”。無疑,這些藝術積累為巴蜀地區雕刻匠師們提供了豐富的營養。加之唐宋時期巴蜀石窟藝術的興盛,為石窟開鑿奠定了良好的基礎,工匠們結合當時流行的畫龍“三停”“九似”之畫法,從而創作出這龕在國內少見的單獨表現龍的石刻造像。

其實,大多數造像龕窟的龍所處的位置,帶有極強的裝飾圖樣特點。如在北山轉輪經藏窟、寶頂山轉輪經藏窟底座上的龍,襯托出作為儲藏佛教經典的轉輪藏的神圣。還有北山第103號懿簡公神道碑刻上方的龍,碑額兩側對稱各刻三龍,交錯盤結。多寶塔第60號龍樹菩薩龕上方,一龍在樹中纏繞飛躍,這身造像的裝飾很有意思,將古印度佛教文化的龍樹菩薩這位高僧的題材,與中國民間對其理解的龍、樹等題材,融于一體,具有中國民間世俗化的特點。大鐘寺出土的圓雕降龍羅漢,龍被雕刻在下方石臺上,對羅漢作昂首狀,體現出羅漢降伏毒龍的神力。

大足石刻作為主要是在原生石壁上雕刻的藝術作品,在開鑿之時,匠師們會遇到水與洞窟承重的問題,然而匠師因地制宜,采取不同表現手法,不但解決這些難題,還將龍的形象融入在其間。

對于水的問題,寶頂山營建者可謂是極具匠心。在九龍浴太子圖的上方,為圣跡池,池水常年沿著該圖,下流至大佛灣谷底,匠師在此處設計為口吐冷暖二泉的九龍,龍口長伸,池水沿著龍口,終年沖洗著剛剛誕生的釋迦太子,溪水又沿著臥佛前彎曲的水渠,流向谷底。這一設計,既滿足了造像題材中需要口吐冷暖二泉的龍,更是將天然形成的水渠,自然地融入石刻藝術之中,不可謂之匠心別具。幽靜的圓覺洞內,巖石間時常有滲水,匠師在崖壁上雕鑿一長龍,形成引水的渠道,龍口下方站立一位形象古樸的老僧,中托起一缽,水經龍口下滴至缽中,又沿暗道流出洞外,寂靜之際,可聽見從龍口滴答的清脆之聲,倍增圓覺洞的幽靜之感,頗有“鳥鳴山更幽”的境界。

作為洞窟或建筑造像起支撐作用的石柱上,也有龍的雕鑿。最具有代表性是南山第5號三清古洞窟正面前的雙石柱,高達3.8米,在柱身上各刻一龍,龍口相對,龍身作繞柱狀,其下有祥云,遠觀似若扶搖直上,直上云霄之感。另,北山第136號轉輪經藏窟轉輪經藏,在中部的八條石柱的柱身正面,浮雕云紋,上部刻一條盤龍,龍首正面,龍身盤于云紋內,刻出背鰭和龍甲,獸形尾,四爪。又,寶頂山毗盧道場中的轉輪經藏窟的龍柱設計,也沿襲此作法,不過,與前述不同的是,這些龍頭基本上接近為圓雕,更倍增其生動氣息。

龍在古代世人眼中,有一個職能與生活密切相關,那就是行云布雨,這一點,在南山龍洞的宋代文獻記載中就可以體現。在這里,再舉一例,寶頂山第16號,是一幅雕刻風、云、雷、電、雨等諸神懲罰不孝之人的場景,其中的雨師像,左手胸前托盞,右手似持柳枝,屈膝騎跨龍身之上。該龍全長5.4米,龍口半開,身姿修長,部分龍身隱于云紋之中。這位雨師形象,正是借用龍布雨的這一特點,所以將其雕刻在騎行于龍身之上。

僅僅從上述一些角度,不難看出大足石刻中龍的出現甚多,而且雕刻都是將想象力充分地融入匠心之中。這些雕刻作品,大多技藝精湛。除上述之外,再舉一例。南山三清古洞中心柱外側有一組圖,上為一形似帝王像的天尊,頭戴冕旒,雙手捧笏,站立在云端之上,在其身前身后和上方,雕刻有十九位隨從,手持有幡、幢、長柄寶扇、鈴等儀仗器物,整幅圖給人以空中疾奔之感。在下方,雕刻一龍,身作五折,龍頭呈回首狀,一龍爪緊握一寶珠,珠內冒出火焰,在其旁刻有一男像,雙手捧一只長柄香爐。該龍踏于嶙峋不平的山石紋上,極具動感,把龍身軀的細節,與所蘊含的張力有機地結合在石壁之上,是難得的一幅石刻佳作。

那么,大足石刻中為什么出現這么多龍的形象呢?這自然與龍在中國傳統文化所占有重要作用和象征意義有關。在古代,龍不僅僅是帝王的象征,在民間看來,它還具有吉祥、勇氣、智慧、靈性等諸多象征,因而深受民間崇尚。大足石刻的營建者,基本上是一般官吏與平民,這些龍的雕鑿,就體現出此時期龍在民間的深厚影響。在大足石刻這些唐宋時期的龍身上,蘊含著他們對中華民族龍文化精神的高度認可,以及傳承、延續這種精神的祈愿。

網站專欄

網站專欄